Omar ibn Hafsun y Bobastro

Un personaje histórico para una ciudad

Por Virgilio Martínez Enamorado. Profesor de la Universidad de Málaga.

Hay pocos personajes históricos que hayan producido una bibliografía tan contrastada y numerosa como la que ha generado desde el siglo XIX Ibn Ḥafsun, precisamente por las veleidades desplegadas a lo largo de su azarosa vida.

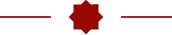

Omar ibn Hafsun (847-918), “rebelde” por antonomasia de al-Andalus (su rebelión desde Bobastro se inicia en el año 880), ocupa un papel estelar en la historia de la Península Ibérica bajo poder musulmán. Su origen hispano, con una genealogía que así parecía acreditarlo, su supuesta condición “aristocrática”, su conversión al cristianismo y su actuación política, todo ello condujo a la creación de un enorme dominio político. Llegó a controlar directa o indirectamente más de un tercio del territorio de la actual Andalucía mediante alianzas con distintos rebeldes. Esto ha servido de argumento de importante trascendencia para defender la continuidad de los elementos locales en la historia de al-Andalus hasta fechas muy avanzadas (como poco, el Califato de Córdoba). Estas visiones han hecho del personaje una suerte de noble hispano, representante de unos sectores sociales muy opuestos a la imposición política “exterior” que suponía la presencia del islam. Desde que el arabista malagueño Francisco Javier Simonet formulara una primera silueta histórica del personaje, nítidamente perfilada, se ha venido insistiendo en esas ideas: su rebelión era resultado de esa reacción de las élites aristocráticas locales y de un levantamiento de la población de credo cristiano. Bien es cierto que en el siglo XIX esa visión se adobaba con un componente profundamente reaccionario que se derivaba, fundamentalmente, de su conversión al cristianismo.

Panorámicas más recientes de la pasada centuria querían presentar una visión más “moderna” del personaje, actualizándolo en clave “social”: se trataría del último “señor de renta” de la nobleza visigótica, un hispano aristócrata que, para defender sus posesiones y su posición de privilegio, se alzó contra los omeyas en el siglo IX.

Frente a visiones que reducen al personaje a un componente local o “hispánico”, absolutamente ajeno a la manera de ejercer el gobierno en el islam, Omar ibn Hafsun trazó un programa político que pretendía una sustitución dinástica de los omeyas. Para ello se valió, por un lado, de una política de relaciones exteriores con una buena parte de las dinastías musulmanas del Occidente, o Magreb, que coincidieron en el tiempo con él (aglabíes, idrisíes o faṭimíes) y, por otro de una, en apariencia, oscilante política interior definida por la necesidad de crear súbditos para su proyecto dinástico entre una población mayoritariamente cristiana por aquellas fechas. Sólo así pueden entenderse las sucesivas invocaciones religiosas por él protagonizadas: desde una primera adscripción al islam “oficial” sunní heredado directamente de sus progenitores pasó al cristianismo de sus ancestros más antiguos (899) para morir posiblemente como chií (913), débito que contrajo con los faṭimíes que le apoyaron con claridad como alternativa a los omeyas. En tal sentido, Bobastro, la base de su revuelta, ha de ser entendida como una ciudad dinástica. En definitiva, su ejercicio del poder lo sitúa con toda claridad en el seno de comunidad política musulmana, sin que existan argumentos para hacerlo partícipe de un supuesto feudalismo ni de una tradición política anterior de raíz visigótica.

A pesar de ser uno de los lugares más recurrentes para la historiografía medieval española por su vinculación con la célebre revuelta o fitna de Omar ibn Hafsun entre los años finales del siglo IX y el primer cuarto del siguiente, el lugar de Bobastro, en el término municipal de Ardales (Málaga), apenas sí ha merecido la atención de la arqueología. Desde un punto de vista del aprovechamiento del patrimonio histórico, sus potencialidades son inmensas, y no hay duda de que urge un proyecto que recupere para el disfrute de la población y para el conocimiento científico un lugar del valor paisajístico, monumental y, en definitiva, patrimonial como es éste de Bobastro.

En este enclave se emplazan las llamadas Mesas de Villaverde, uno de los parajes más agrestes y singulares de la geografía andaluza, a unos 60 kilómetros de la capital malagueña en dirección noroeste. El área, conocida bajo la denominación de El Chorro, tiene un extraordinario interés arqueológico. El lugar de Bobastro constituye un bastión natural prácticamente inexpugnable rodeado de profundos tajos, como relatan los autores árabes que lo describen. Entre ellos, al-Himyari, quien se recrea en su descripción como ningún otro:

[Bobastro] es una sólida fortaleza de al-Andalus situada a ochenta millas de Córdoba. Se encuentra en la cima de un picacho rocoso aislado, tan alto que la mirada no puede alcanzarlo, y cuyo acceso, con más razón, es terriblemente penoso. Está provisto de dos Puertas; para llegar a la más alta, hay que subir en pendiente por un sendero que sólo es utilizable por peatones poco cargados; tanto para la subida como para el descenso, hay que andar a lo largo del curso fluvial. La cima del picacho está constituida por una plataforma rectangular, donde brotan de la roca, en gran número, aguas corrientes y dulces, que se derraman desde allí. Se pueden abrir pozos sin gran esfuerzo. El castillo de Bobastro fue sede de los cristianos. Comprendía gran número de conventos, iglesias y edificios abovedados. De él dependen alquerías y castillos, y los castillos son importantes. Sus alrededores están llenos de aguas corrientes, maderas olorosas variadas, viñas, higueras, árboles frutales y olivos. Pero hoy ya no queda en esta región más que una pequeña parte de lo que contenía, debido a los muchos estragos que sufrió por la sublevación de Ibn Hafsun.

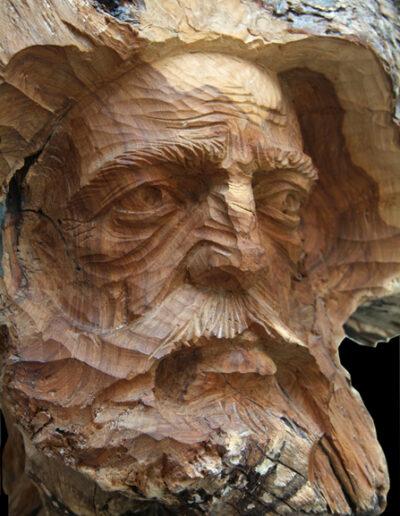

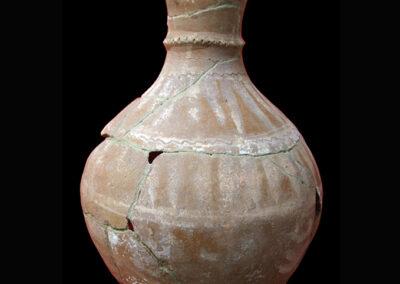

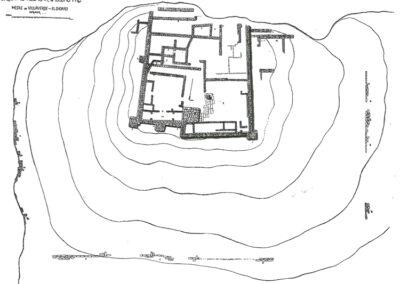

En total, el asentamiento de Las Mesas cuenta con unas 60 hectáreas de gran interés arqueológico. Uno de los elementos que confieren a Bobastro su sello inconfundible es la proliferación de viviendas y edificios rupestres de distintas dimensiones, naturales unas, readaptadas a su funcionalidad residencial otras. De entre todos los edificios conservados, el más conocido es indiscutiblemente la basílica de las Mesas de Villaverde, reproducido en infinidad de obras y máximo exponente del arte mozárabe en el sur de al-Andalus. Se integra en un auténtico dayr o convento fortificado con forma de gran cuadrilátero, delimitado por un muro exterior al que se adosan varias habitaciones rectangulares. En el centro de ese espacio cuadrangular se configura una especie de patio a la manera de claustro en el que se ha exhumado un aljibe para recogida de aguas y un silo para cereales, que la imaginación popular ha querido convertir en la tumba de Omar ibn Hafsun. En una de las crujías se hallaron grandes vasijas de almacenamiento. También contaba el conjunto con una pequeña necrópolis, no excavada aún. Otra muralla, que flanquea el acceso a la basílica y continúa resguardando el camino que desde esta lleva al Alcázar, encierra totalmente el cuadrilátero. Su cronología se corresponde con los momentos de la fitna. En uno de los laterales del conjunto se levanta la Basílica, labrada en la roca como iglesia rupestre siguiendo la tradición eremítica de las Mesas de Villaverde y seña de identidad de Bobastro desde el siglo pasado. De típica planta basilical inscrita en un rectángulo, con tres naves, mayor la central, presenta transepto de uso presbiterial con cancelas separando naves y ábsides. Estos alternan planta cuadrangular (los dos laterales) con la circular de la nave central, donde tendrían lugar las actividades estrictamente litúrgicas. El espacio interior está bastante compartimentado y ofrece una gran jerarquización aprovechando el desnivel desde los ábsides hasta sus pies. Bajo éstos, se labró un inicio de cripta. Pero si esta idea es sugerente, lo es más la constancia de que estos templos edificados por el rebelde ejercieron de modelo para los otros, del Norte, como San Miguel de La Escalada (León), con las que mantienen una palpable hermandad estilística: las primeras referencias escritas en las fuentes árabes a las de Bobastro son, al menos, del año 903, mientras que para la primera de la serie del mozarabismo septentrional, la de Escalada, la fecha de su construcción a partir de su lápida fundacional es del año 914.

Si este es el edificio más representativo de Bobastro, hay que decir que son muchos los que se conservan en la llamada medina o ciudad, en la que mediante un sistema funcional de paratas se superponen unidades de vivienda −unas exhumadas y otras soterradas −, que quedan supeditadas a la gran alcazaba construida tal y como se puede reconstruir en la actualidad. Casi siempre esas unidades residenciales son estructuras semi-rupestres de variada dimensión. Destacan dos complejos por su monumentalidad, la llamada Casa de la Reina Mora y la Cueva de la Encantada. Todo ese sector central se organiza en torno a la Alcazaba emplazada en el punto más elevado de las Mesas de Villaverde, el cerro de El Castillón, donde Abd-er-Rahman III erigió, «según su plan» en palabras de Ibn Hayyan, una gran fortaleza urbana sobre otra anterior, una vez acabada la fitna y al poco de iniciarse la bajada de la mayor parte de la población levantisca al llano.

Piezas e imágenes del yacimiento

Mirador del Tajo de la Encantada en Bobasstro, desde donde se ven el Pico de la Huma y las Sierras de El Chorro.

BIBLIOGRAFÍA

- Manuel ACIÉN ALMANSA, Entre el feudalismo y el Islam. ʻUmar ibn Ḥafṣūn en los historiadores, en las fuentes y en la historia, Universidad de Jaén, Jaén, 1994 (2ª ed. con prólogo, 1997).

- Cyrille AYLLET. Les Mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation en Péninsule Ibérique (IXe-XIIe siècle), Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 45, Madrid, 2010.

- Pedro CHALMETA, “Precisiones acerca de ʻUmar ibn Ḥafṣūn”, II Jornadas de Cultura Árabe e Islámica (1980), Madrid, 1985, pp.163-175.

- Maribel FIERRO, Abderramán III y el califato omeya de al-Andalus, Nerea, San Sebastián, 2011.

- Manuel GÓMEZ MORENO, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, Madrid, 1919.

- Virgilio Martínez Enamorado, Sobre Mergelina y Bobastro. Edición facsímil de la obra de Cayetano de Mergelina Bobastro con estudio crítico introductorio, Agrija Ediciones, Cádiz, 2003.

- Al-Andalus desde la periferia. La formación de una sociedad musulmana en tierras malagueñas (siglos VIII-X), CEDMA, Málaga, 2003.

- “Sobre las ‘cuidadas iglesias’ de Ibn Ḥafṣūn. Estudio de la basílica hallada en la ciudad de Bobastro”, Madrider Mitteilungen 45 (2004), pp. 507-531.

- ‘Umar ibn Ḥafṣūn. De la rebeldía a la construcción de la Dawla. Estudios en torno al rebelde de al-Andalus (880-928), Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2011.

- “Bobastro (Mesas de Villaverde, Ardales, Málaga): nuevas aportaciones sobre la ‘base de los ‘aŷam’ del sur de al-Andalus”, en E. Cerrato Casado y D. Asensio García (coords.), Nasara, extranjeros en su tierra. Estudios sobre cultura mozárabe y catálogo de la exposición, Cabildo Catedral de Córdoba, Córdoba, 2018, pp. 77-93.

- La iglesia rupestre de Bobastro y la ciudad de Ibn Ḥafṣūn, Ardales Tur Ediciones, Ayuntamiento de Ardales/Diputación de Málaga/Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía/Candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO, Málaga, 2021.

- “‘Umar ibn Ḥafṣūn: paisaje con figura. De aprendiz de sastre a emir de Bobastro”, en G. Lora Serrano y Á. Solano Fernández-Sordo (eds.), Mozárabes en la España medieval. Cristianos entre al-Ándalus y los reinos cristianos [siglos VIII-XIII], Almuzara, Córdoba, 2022, pp. 299-315.

- Rafael PUERTAS TRICAS, Iglesias rupestres de Málaga, CEDMA, Málaga, 2006.