La enciclopedia de Napoleón, el museo más rico del mundo

“¡París me pesa como un manto de plomo! ¡Vuestra Europa es una topera! ¡Sólo en el este, donde habitan seiscientos millones de almas, se pueden fundar grandes imperios y realizar grandes revoluciones!”.

Napoleón Bonaparte, vencedor en Italia, languidecía tras la paz de Campoformio con Austria, en octubre de 1787.

Ilustración en un periódico de la época de Napoleón en la campaña de Egipto.

La Francia del Directorio estaba libre de guerras continentales, aunque mantenía su contencioso con Gran Bretaña. El gobierno, quizás deseando que su joven y ambicioso genio militar se estrellase en una misión imposible, le encomendó que planificara la invasión de Inglaterra, pero el general corso, tras meses de meditarlo, desechó el proyecto porque lo estimaba demasiado peligroso.

Y mientras trazaba planes en el aire para invadir las islas británicas, consumido por la ambición y soñando siempre con lograr las hazañas de Alejandro Magno y alcanzar su inmortal gloria, comenzó a pensar en Egipto. ¿No había sido en Egipto donde el macedonio había iniciado su fantástica marcha hacia la India? ¿No fue allí, en el oasis de Siwas, donde había soñado su grandioso destino y donde había sido prohijado, según la tradición, por los viejos dioses del Egipto faraónico?

Egipto se convirtió en la obsesión de Bonaparte, aquel menudo e inquieto general de 28 años de edad, que se aburría mortalmente en París, añorando la acción y la gloria de los campos de batalla y deseoso de hallar el escenario adecuado para batir a los ingleses.

Políticamente, según le aconsejaban sus hermanos, sería, también, una empresa apropiada: la ocasión de lograr nuevos laureles, de hacerse imprescindible para Francia -aunque no se alcanzara la India ̶ mientras que en París se degastaba el gobierno. Egipto lo tenía todo: era una expedición más fácil que la de Inglaterra; constituía la realización de un sueño de gloria y políticamente era oportuno desaparecer de Francia y no consumirse con el Directorio. Y al Directorio también le pareció estupendo el sueño oriental del inquieto militar: en Egipto dejaría de ser un incordio. El ministro de exteriores, Talleyrand, encontró plausible la operación, pues Oriente siempre había estado vinculado a Francia, al menos desde la época de las cruzadas: Godofredo de Bouillon, San Luis, los reinos francos. La empresa sería popular. Además, los territorios que allí pudieran conquistarse ̶ sin tener que combatir directamente con Inglaterra ̶ compensarían las pérdidas francesas; incluso, de la expedición podrían derivarse excelentes vínculos comerciales y económicos, y se hallaba mucho más cerca de las habituales metas coloniales situadas en América o Asia.

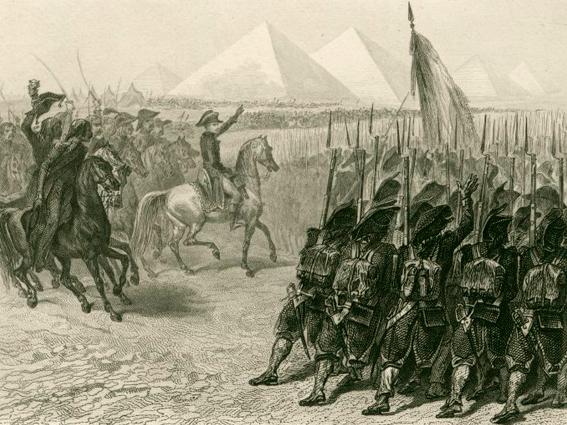

Ilustración propagandística de la Batalla de las Pirámides con Napoleón al frente de sus tropas.

“Egipto, que la naturaleza ha situado tan cerca de nosotros, nos ofrece sus inmensas ventajas para las relaciones comerciales, bien sea con la India o con otros lugares más lejanos… Egipto no es nada para Turquía que carece allí de autoridad…” (Talleyran, Gran Chambelán de Napoléon), escribe el ministro.

A esa popularidad no era ajena la ola de orientalismo que recorría Europa desde mediados del siglo XVIII, empujada por los vientos de la Ilustración, y que la afectaba personalmente. Una década antes había leído la Historia de los árabes, de François Augier de Marigny, y Memorias de los turcos y los Tártaros, del Barón de Totte, incluso había probado fortuna con la pluma a sus veinte años, escribiendo un cuento de ambiente árabe. Su pasión por las cosas de oriente y, sobre todo, por Egipto, son evidentes para muchos de sus biógrafos, hasta el punto de hallarle complejos egipcios. En Oriente, esperaba Napoleón “realizar grandes hechos”. En palabras de Henry Laurens, según la mentalidad del joven corso, “aquella era la tierra de los grandes conquistadores y de los grandes legisladores y Bonaparte era el representante del espíritu emprendedor de la Revolución. Pensaba que, más que en Europa, era en Oriente donde todo se podía trasformar, todo se podía inventar”. Más aún, recientemente había leído el artículo “Egipto” en L’Encyclopédie y halló en él todo un desafío: “Antes fue un país para admirar y ahora es un país para estudiar”.

De ahí que la expedición a Egipto se convirtiera en una especie de panacea que convenía a todos. Por eso, Napoleón pudo contar con cuanto deseó llevarse: 36.000 hombres, cien cañones, 600 caballos, ingentes reservas de armas y municiones y una suma millonaria para los gastos; además, se le proporcionaron 180 transportes, que serían custodiados por 13 navíos de línea y medio centenar de fragatas, corbetas y avisos. Mientras sus generales ̶ Berthier, Duroc, Marmont, Bessieres, Murat, Dumas… ̶ inspeccionaban y urgían los preparativos, el corso dedicaba toda su atención a poner en marcha una empresa tan delicada, o más, que la militar.

Puerto de Alejandría.

Enseñar y aprender

Napoleón se llevó a Egipto una biblioteca y un bibliotecario, al que recomendaba que no proporcionara novelas a sus generales, sino libros de historia: “Ofrézcales libros de Historia. Los hombres no deberían tener otras lecturas”. Y es que aquel joven general era un apasionado lector de historia y conocía muy bien los hechos e ideas de los grandes hombres del pasado. Uno de sus favoritos era Pericles, el líder ateniense que jamás perdía de vista el hecho de que uno de los objetivos superiores de Atenas era su misión civilizadora. Napoleón advertía que los atenienses nunca contaron con un gran imperio y, sin embargo, su permanencia en las primeras páginas de la Historia era muy superior a la de otras potencias militares de su época como Esparta o Macedonia. No le cabía duda alguna de que eso se debía a la expansión de su cultura, por lo cual, estaba dispuesto a aunar en su expedición el genio militar de Alejandro Magno y el talento político de Pericles y su misión civilizadora.

Para ello seleccionaría un gran equipo científico, que debería desarrollar una doble función en Egipto: ayudar a los nativos a desarrollarse, y aprender cuanto pudieran de la mítica y milenaria civilización egipcia. No fue un trabajo improvisado ni secundario. El Directorio, haciendo suyas las instrucciones que el propio Napoleón había redactado, le ordenaba entre otras misiones que utilizara “todos los medios para mejorar la suerte de los nativos de Egipto”. Con esa doble finalidad, Bonaparte invitó a participar en su misión ̶ aunque sin facilitar el punto de destino ̶ a más de dos centenares de eminentes personalidades del mundo de las ciencias, las artes y las letras. Finalmente, logró que le acompañaran 167 especialistas, entre los que se hallaban científicos de primera fila como Fourier, Dolomieu, Saint-Hilaire, Conté, Monge; escritores como Villoteau o Parseval-Grandmaison; artistas como Redouté y Vivant Denon; periodistas e impresores como Tallien.

Ilustración en un periódico de la época de Napoleón en la campaña de Egipto.

El primero de julio de 1798 llegó la expedición francesa a las proximidades de Alejandría. Tres semanas después, Napoleón vencía a los mamelucos, mandados por Murad Bey, en la batalla de las pirámides, y el día 24 tomaba posesión de El Cairo y comenzaba a adoptar sus decisiones sobre el gobierno del país. La derrota de su flota en Abukir, el 1 de agosto, no quebró su determinación de quedarse para cumplir su misión, constituyendo en Egipto la base de su proyección hacia la India. Por eso, mientras sus generales vencían a una parte de los mamelucos que se retiraban hacia el este, en la batalla de Salahieh, en el Sinaí, Desaix perseguía a otros tres mil mamelucos, mandados por el propio Murad Bey, que trataba de ponerse a salvo en el Alto Egipto. Y mientras todo esto sucedía, Napoleón se ponía a gobernar: convocaba un diwan o consejo de notables egipcios para llegar a una colaboración, ordenaba al matemático Gaspard Monge que fundara el Instituto de Egipto; a Tallien que pusiera en marcha sus prensas y publicara un periódico en árabe; a Denon que acompañara a Desaix al Alto Egipto y lo dibujara todo; al médico Larrey que estudiara la “oftalmia” que tanto hacia padecer a los egipcios y que pronto afectaría a los franceses…Todos, cada uno en su especialidad, comenzaron a ejercer la misión de enseñar y aprender, lo que tanto deseaba Napoleón, y en la que él mismo participaba, como en los trabajos del general de ingenieros, Caffarelli, con quien compartió las inspecciones ̶ y alguna aventura peligrosa ̶ del antiguo canal faraónico que unía el Mediterráneo y el mar Rojo. Las investigaciones y mediciones, continuadas por Le Père, servirían de punto de partida en la construcción del canal de Suez por Ferdinad Lesseps, 70 años más tarde.

Interior de la casa de Osman Bey.

Imágenes de un palafrenero (izquierda) y una mujer campesina.

El historiador egipcio Abd al-Rahman al-Gabarti, contemporáneo de la presencia de Napoleón en Egipto, dejó una crónica precisa de aquella época en su historia de los maravillosos monumentos que se extraen de las biografías y los anales. El historiador resalta la evidente política de los invasores franceses de presentarse como amigos, como correligionarios incluso, para disipar temores y recelos y utilizar la política del “palo y la zanahoria”, halagar y beneficiar al pueblo llano de origen egipcio y amenazar y castigar a quienes se uniesen o ayudasen a los mamelucos.

Los miembros de la expedición se fueron instalando en las mansiones de los ricos emires y mercaderes mamelucos huidos, expulsados o muertos. Napoleón ocupó el palacio de Muhammad Bey al-Alfi, en el elegante barrio de al-Azbakiyya, a orillas del lago del mismo nombre, recién construido y amueblado “como si su dueño lo preparara el general Bonaparte” ̶ observa irónicamente al-Gabarti ̶. Otros palacetes colindantes fueron ocupados por los jefes y oficiales, mientras la tropa fue acuartelada cerca de la orilla del Nilo.

Los soldados se mezclaron con la población: acudían a los mercados a comprar pan, carne, pollo, huevos, azúcar, tabaco… etc., y pagaban más incluso que lo que pedían los vendedores, en una estudiada política de hacerse populares. Eso estimuló la producción agrícola y artesanal. Los ocupantes comenzaron, inmediatamente, a imponer una serie de ordenanzas municipales al estilo europeo: obligación de alumbrar carreteras, zocos, tiendas e, incluso, las fachadas de las casas; barrer, regar y limpiar las calles.

Los ingenieros franceses cambiaron la fisonomía de la ciudad en las riberas del Nilo y sus islotes: hicieron obras en el Nilómetro y en la isla de al-Rawda; tiraron casas y alguna que otra mezquita, redujeron un montículo, destruyeron puentes inservibles, restauraron uno antiguo y edificaron otro nuevo; sanearon superficies ocupadas por marismas, transformándolas en huertas y jardines; abrieron amplios caminos, como el que enlazó la plaza de al-Azbakiyya con el barrio de Bulaq (Avenida 23 de julio, una de las arterias más importantes de El Cairo en la actualidad).

La crónica de al-Gabarti precisa que los obreros no fueron sometidos a azofra gratuita o forzosa, sino que, por el contrario, estaban bien pagados; se les permitía regresar a sus casas a mediodía y se les proporcionaba máquinas que les facilitaban el trabajo, enseñándoles a manejarlas e, incluso a construirlas.

Ese idilio fue relativamente breve. Aislado de Francia, Napoleón contaba ya únicamente con Egipto para continuar su misión, y hubo por tanto de mantenerse con los impuestos que recaudaba en el país. La situación empeoró tras su fracaso en la campaña de Palestina, con pérdida de muchos hombres y equipos que hubo que reponer, aumentando las cargas sobre los nativos. Hubo revueltas y represiones que se agravarían tras el retorno de Bonaparte a Francia, en agosto de 1799. La confrontación entre ocupados y ocupantes culminaría con el asesinato del propio general Kléber en junio de 1800. Para entonces todo se había degradado y quizás sólo la actividad científica seguía cumpliendo la misión prevista.

La labor científica

En la memoria colectiva y en la historia de la cultura apenas ha quedado nada de la confrontación entre invasores e invadidos. El gran recuerdo es la trascendencia de la misión científica que acompañaba al ejército napoleónico. En el barrio de al-Nasiriyya (actual al-Munira), situado al pie de la colina de Tall al-Aqrab, que habían fortificado, los ocupantes reservaron una de las calles y sus casas para uso de los científicos franceses. En la vieja mansión del emir mameluco Hasan Kasif Garkas, establecieron una gran biblioteca que dirigía un archivero con el que colaboraban algunos ayudantes, cuyo cometido era proporcionar los libros a los “estudiantes que allí acudían todos los días, dos horas antes del mediodía. Estos se sentaban en el patio contiguo a la biblioteca, en cómodas sillas dispuestas paralelamente a una pizarra ancha y alargada”, según recuerda al-Gabarti.

De izquierda a derecha. Diferentes estudios de elementos hallados en uno de los hipogeos de Tebas. Momias halladas en un hipogeo de Tebas.

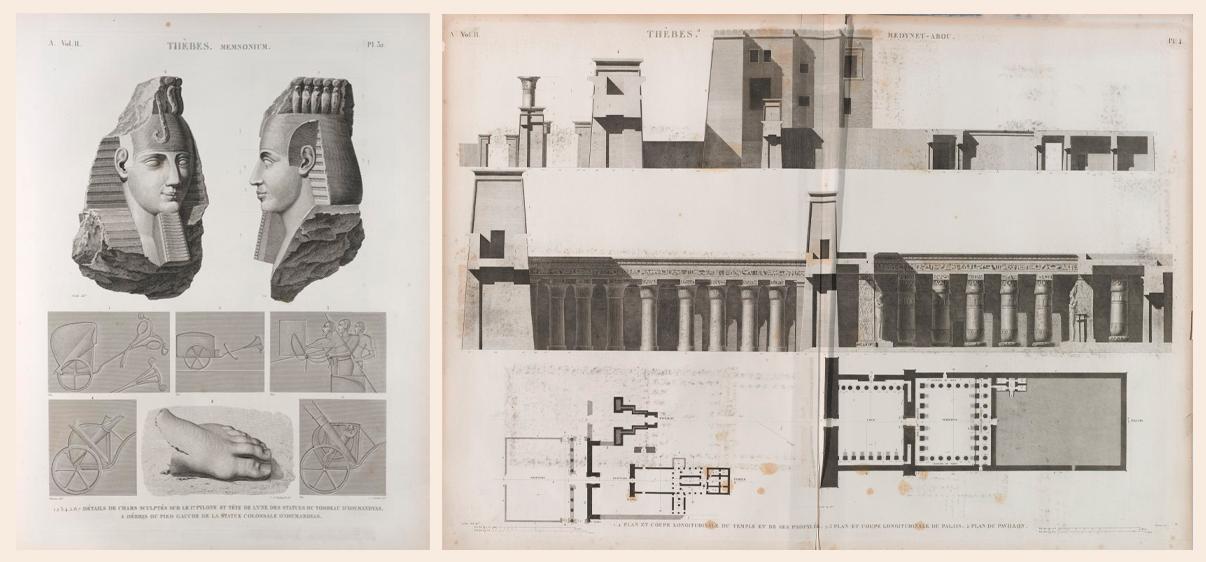

Arriba, de izquierda a derecha. Estudio de los diferentes objetos y estatuas hallados en el templo de Ramses II (Ozymandias en la versión griega del nombre). Plano y corte longitudinal del templo de Madinat Abou, Tebas, con sus propileos. Plano y corte longitudinal del palacio, y plano del pabellón.

Entraba allí todo el que quisiera, desde soldados rasos hasta cuantos egipcios desearan observar o participar. A los mismos nativos se les acogía con especial amabilidad, especialmente cuando mostraban curiosidad y ganas de hacer preguntas. Les enseñaban todo tipo de libros impresos e ilustrados sobre cualquier materia: geografía regional, flora, fauna, historia de los antiguos e historia de los profetas, con sus dichos y sus milagros. El propio al-Gabarti estuvo allí varias veces y, entre los muchos libros que pudo contemplar quedó admirado por una historia ilustrada de Muhammad, que retrataban al profeta, a los ortodoxos y a los grandes imanes, y que mostraban láminas con los lugares santos de La Meca y Medina y maravillosas mezquitas ̶ como las de Estambul ̶ así como raros manuscritos árabes. Vio también ilustraciones de pirámides y de la topografía de los desiertos del Alto Egipto y quedó especialmente sorprendido por los libros de gramática de otros idiomas, que “facilitaban la labor de traducción de cualquier idioma al suyo al propio tiempo”.

Al lado de la biblioteca, habían dispuesto un observatorio astronómico que llamaba la atención de los visitantes: estaba equipado con “máquinas compuestas de pequeñas piezas que, cuando se montaban, ocupaban mucho espacio y que, una vez recogidas, se guardaban en pequeños estuches. Y en el mismo recinto trabajaban los dibujantes, “Erigo representaba al hombre como si fuera a hablar”; a su lado, otros compañeros dibujaban y representaban animales e insectos, aves y peces y, cuando alguno les era desconocido “los ponían enteros en tarros con un líquido que mantenía el cuerpo inmutable”.

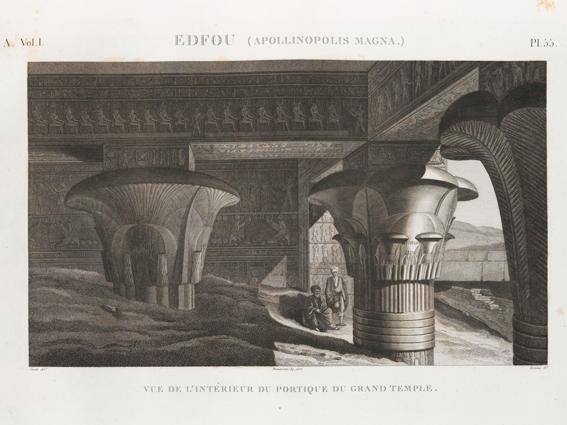

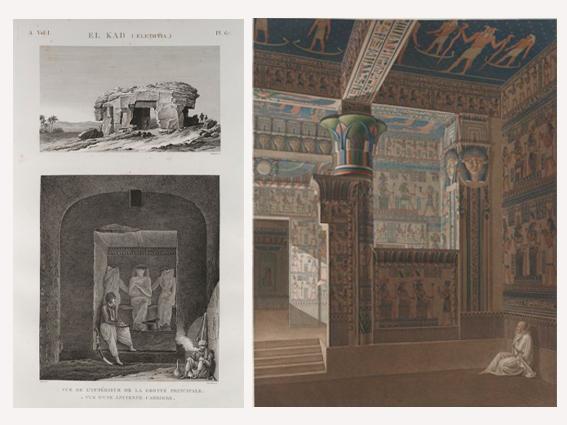

Interior del pórtico de un templo.

Vista exterior de una gruta (arriba) y el interior de una antigua cantera (abajo). A la derecha, vista en perspectiva del policromo templo del Oeste.

En la casa de Dhu l-Fuqqar Katkhuda ̶ un noble mameluco ̶ trabajaban los ingenieros que fabricaban pequeños instrumentos de precisión y, en una esquina, se había instalado la vivienda del “médico Roya, donde tenía sus ungüentos, sus pastas y sus diversas botellitas”, según dice al-Gabarti; mientras que en el palacete de Hasan Kashif Garkas (una de cuyas casas se utilizaba como biblioteca, según se ha visto) se afanaban los químicos y los médicos. El historiador se admiraba del trabajo en los laboratorios, así resalta que los químicos mezclaban líquidos que desprendían un humo de colores y dejaban en el fondo del recipiente piedrecitas amarillas, azules o rojas, y algunas de estas mezclas estallaban al acercarles una llama.

Los carpinteros hacían muebles, carros, carretillas, poleas y máquinas elevadoras que utilizaban en la construcción; los herreros trabajaban en grandes naves que montaron ellos mismos en cuyo techo pusieron, según dice al-Gabarti, “grandes aspiradores que ventilaban con un ligero movimiento”.

Así trabajaban los franceses en El Cairo, donde recogían, preparaban y examinaban lo que se convertiría en un importante legado para la cultura universal. Con estas actividades sorprendieron a los egipcios que abrieron los ojos a una civilización desconocida que les llenaba de admiración.

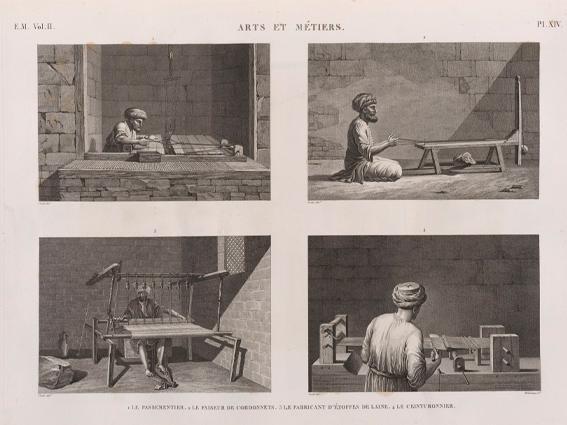

Artesanos en un taller de cordelería.

Los comienzos del “Resurgimiento” de la literatura egipcia ̶ y árabe en general ̶ coincidieron con los dos años que estuvieron los franceses en suelo egipcio. El valor que se le atribuye a la expedición francesa en esta revivificación de las letras árabes antiguas es muy diverso. Por un lado, la crítica clásica convencional ̶ europea y árabe ̶ considera que la expedición francesa tuvo un papel fundamental porque aportó varios elementos que pusieron la base de este despertar: la instalación de dos máquinas de imprimir por primera vez en suelo árabe, utilizados para publicar periódicos, panfletos y proclamas en lengua francesa, árabe y turca; la puesta en marcha de traducciones de todo tipo; la llegada de grupos teatrales y operísticos para el entretenimiento de los soldados y, sobre todo, el acercamiento científico que brindaron a la población autóctona.

La crítica más nacionalista sostiene por el contrario que el único valor atribuible a la expedición francesa es que su presencia en Egipto provocó el envío de un ejército otomano para expulsarla de allí; como jefe de aquellas tropas llega Muhammad Ali, que en 1805 se alzaba con el poder. Muhammad Ali habría sido para esta corriente de pensamiento el verdadero artífice de este resurgimiento literario ya que, de hecho, las tropas expedicionarias regresaron a Francia con sus científicos, imprentas, libros y conocimientos.

Es innegable, sin embargo, que la expedición francesa representó para la sociedad egipcia de finales del siglo XVIII un resquicio de luz que le permitió ver fugazmente una muestra de la sociedad más avanzada de su época, a la que merecía la pena imitar.

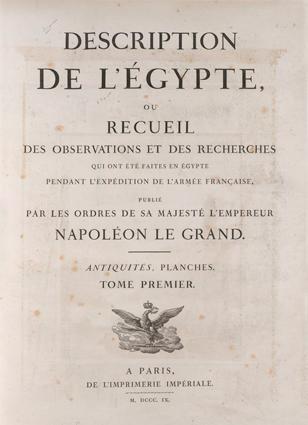

Portada interior de la Description de l’Égypte.

Aprendiendo de una civilización maravillosa

Poco hubiera quedado en el recuerdo sobre la parte científica si los franceses no hubieran pensado desde el primer momento que todas sus investigaciones, observaciones y hallazgos deberían plasmarse en una magna enciclopedia sobre Egipto. Para ir avanzando los trabajos, establecer criterios de clasificación, uniformar cartografías y nombres, situar los hallazgos… se creó bajo el gobierno de Kléber la Comisión de Información sobre el estado del Egipto contemporáneo, en la que trabajaron durante un año y medio un centenar de personas, incluyendo algunos árabes, sobre diez temas fundamentales para el conocimiento del país:

- Administración: propiedad, herencia, impuestos, gastos públicos…

- Policía: reglamento y funcionamiento.

- El Gobierno: los cargos públicos, las relaciones exteriores e historia reciente del territorio.

- El ejército: reclutamiento, adiestramiento, equipos.

- Comercio e industria.

- La agricultura: cultivos, economía rural, métodos de irrigación, medicina y veterinaria en el campo.

- Historia natural y humana: naturaleza del suelo, observaciones astronómicas, edades y modos de vida de los egipcios, enfermedades, conocimientos médicos.

- Monumentos y costumbres: mezquitas, madrasas (escuelas coránicas), fuentes, acueductos… casas y palacios privados, vestidos típicos, muebles, escenas de la vida cotidiana.

- Geografía e hidráulica: tierras cultivadas, regadíos, naturaleza de los cultivos, navegación fluvial…

Esta comisión junto a la recopilación de los trabajos de historia natural, arqueología, cartografía y a los dibujos de los artistas estableció las bases de la futura Description de l’Egypte, auténtica enciclopedia de los conocimientos colectivos atesorados por la expedición científica.

Los trabajos “de campo” de todos ellos concluyeron en el verano de 1801. El general Menou, sucesor de Kléber, fue derrotado por tropas británicas en Abukir en marzo, y aunque pretendió mantener una resistencia numantina, hubo de capitular en Alejandría el 30 de agosto. En los acuerdos de rendición, Menou tuvo que aceptar, entre otras cláusulas, la cesión a los vencedores del pequeño museo de piezas de época faraónica que había reunido sólo recogiendo los restos de la antigüedad que se hallaban en la superficie: 27 estatuas ̶ en parte fragmentadas ̶ varias momias y sarcófagos y una gran estela de basalto negro, escrita en tres idiomas, que los zapadores habían hallado en Rosetta cuando realizaban trabajos de fortificación.

Las piezas fueron enviadas a Inglaterra y el rey Jorge II las cedió al Museo Británico que inició con ellas sus colecciones egipcias… de cualquier forma, la Piedra de Rosetta, aunque constituye uno de los tesoros del gran museo londinense, quedará indisolublemente unida a Francia, pues no sólo había sido descubierta por un francés, sino que fue otro francés, Champollion, quien lograría descifrar los jeroglíficos a partir de las claves proporcionadas por esa pieza.

Tras la derrota, los franceses fueron repatriados, pero las carpetas de sus científicos, literatos y artistas llegaban repletas de tesoros. Entre ellos merece reseñarse la ingente labor desplegada por el polifacético barón Dominique Vivant Denon, hombre que alcanzaba la excelencia tanto en sus trabajos literarios como en los artísticos. A él, que durante seis meses siguió al ejército en campaña del general Desaix, se le deben centenares de preciosos dibujos que se hallan en la base de la gran popularización que pronto alcanzaría la egiptología. Entre sus trabajos hay algunos que constituyen el único testimonio de edificios que poco después desaparecieron, como la capilla de Amenofis III en Elefantina, el tempo de Montu, en Armant, el de Contralatopolis, junto a Esna, o el levantado por Alejandro Magno en Hermópolis Magna, en Fayyum.

Puerto y alrededores de la ciudad de Rosetta.

Aquel tesoro hubiera tenido resonancia ilimitada si cada científico o cada especialista hubiera publicado sus experiencias por separado. Pero las intenciones sobre ediciones privadas fueron abortadas por los jefes de la expedición. Ya el general Menou recordó a los miembros de la expedición científica que se hallaban al servicio de la República, remunerados por ella y organizados dentro de una expedición militar. Napoleón mantuvo el mismo criterio cuando todos ellos regresaron a Francia y a comienzos de 1802, organizó la Comisión de Egipto, cuya finalidad sería la recopilación y organización de los materiales. Dirigieron esa comisión, sucesivamente, Conté, Lancret y Jomard y colaboraron con sus trabajos casi todos los miembros de la expedición, resultando seleccionados los trabajos de unos 120, que empezaron a aparecer en tomos de enorme formato ̶ cerca de un metro cuadrado ̶ en 1809, bajo el título de Description de l’Égypte, o Recueil des Observations et des recherches qui ont été faites in Égypte pendant l’expédition de l’armée française, publié par les ordres de sa majesté l’empereur Napoléon le Grand.

El contenido de esa primera edición, cuyo último volumen apareció en 1822, es, en líneas generales, el enumerado por la Comisión de Información, al que se añadieron los trabajos arqueológicos, los estudios de historia naturales y la formidable colección de grabados salidos de los lapiceros del equipo artístico, con los de Vivant Denon a la cabeza. Ellos, reunidos en 11 volúmenes, fueron la clave fundamental del éxito de la obra: 900 ilustraciones de gran formato sacadas del natural, ̶ esencialmente materia arqueológica y artística, pero también de arquitectura contemporánea, arqueología, usos, oficios y costumbres ̶, en cuya puesta en imprenta colaboraron durante años cerca de 300 grabadores y dibujantes. La mejor prueba de ese éxito es que, en 1821, el gran editor Panckoucke, comenzó a hacer una segunda edición, esta vez más comercial y en un formato más manejable. En su prólogo podía leerse: “Habría podido titularse Encyclopédie de L’Egypte puesto que muestra la historia, los monumentos y las producciones; ningún país posee una descripción tan completa de todas sus partes y no es esperable que se dé tamaño concurso de circunstancia ni una voluntad capaz de producir semejante conjunto de trabajos y de erigir tamaño cúmulo de monumentos».

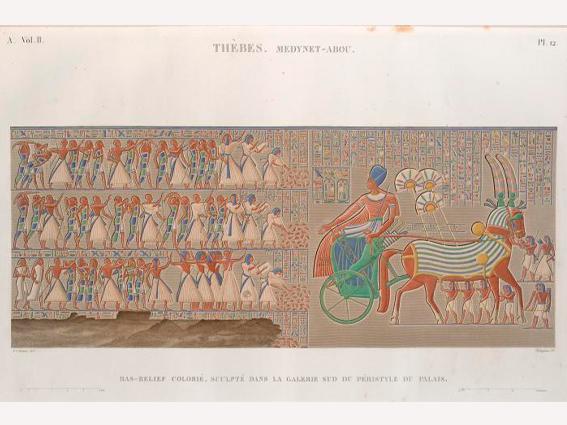

Bajo relieve policromado, esculpido en la galería del peristilo sur del palacio de Madinat Abou, Thebes.

En su prefacio histórico, Jean Baptiste-Joseph Fourier, ̶ secretario del Instituto Egipcio ̶ dejaba claro que en aquel trabajo los eruditos se estaban moviendo en un terreno cultural e histórico tan incierto como novedoso y atractivo. Aquellos pioneros del orientalismo y de la egiptlogía intuían que operaban en un terreno complejo de relaciones este-oeste, y del sur al norte, y entre memoria y actualidad.

Jean Baptiste-Joseph Fourier escribe:

“Situado entre África y Asia, y de fácil comunicación con Europa, Egipto ocupa el centro del antiguo continente. Este país presenta grandes recuerdos; es patria de las artes y conserva innumerables monumentos, sus principales templos y los palacios que habitaron sus reyes todavía subsisten a pesar de que sus edificios menos antiguos ya se habían construido antes de la guerra de Troya. Homero, Licurgo, Solón, Pitágoras y Platón fueron a Egipto a estudiar ciencias, religión y leyes. Alejandro fundó allí una ciudad opulenta que durante mucho tiempo dominó el comercio y fue testigo de las decisiones que Pompeyo, César, Marco Aurelio y Augusto tomaron sobre el destino de Roma y del mundo entero. Es, por tanto, normal que este país atraiga la atención de los ilustres príncipes que dirigen el destino de las naciones”.

“No ha habido ni un país medianamente poderoso en oriente o en Asia que no haya vuelto sus ojos hacia Egipto y no lo haya visto, de alguna manera, como un terreno naturalmente suyo…”. Y, naturalmente, a Francia y a Napoleón le estaba reservado conquistar, mostrar, difundir tal emporio de riqueza histórica y artística. De este modo, el fracaso de la expedición militar quedaba sublimado por el proyecto científico. Napoleón había abierto la puerta al orientalismo y la Description de l’Égypte era la prueba de su triunfo.

Soha Abboud-Haggar.

Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

(Los textos extraídos de la Crónica árabe de al-Gabarti han sido traducidos por la autora del artículo).